こんにちは、今日は山口市徳地にあります新谷酒造さんへお邪魔しております。

徳地は山口市中心部から外れた場所にある人口6,000人に満たない小さな町。コンビニも一軒しかないいわゆる山口県の中でも田舎になります。私は徳地に足を運ぶときは重源の郷に行くくらいしか用事がないのですが、こんな小さな町で日本酒作りをしているなんてロマンがありますよね。

新谷酒造の創業は昭和2年(1972年)。初代の新谷熊吉から現在は3代目の新谷義直さんが社長、そして奥さんの新谷文子さんが4代目杜氏となり、夫婦2人三脚でお酒作りを営んでいます。おそらく規模としては山口県でも最小になるのかと思うのですが、取材日に新谷さんを会ったとき人手が足りないとおっしゃっていたので、今後は規模を拡大していく予定なのかも知れません。

今回は実際にお酒作りの現場を見学させていただき、その魅力であったり日本酒の素晴らしさであったり、そのあたりをお伝えできればと思います。

新谷酒造杜氏の新谷文子さん。

新谷さん今日は宜しくお願いいたします。

宜しくお願いします!

昭和2年創業ということは、もう100年くらいですか?

そうです。しかも偶然にも私の息子がちょうど20歳になったときに100周年を迎えることになるんです。

神がかり的なタイミングじゃないですか。

新谷さんは女性杜氏ということになると思うのですが、これは全国的には珍しいケースですか?

女性杜氏さんが始めて誕生したのが昭和50年以降だと聞いているので、歴史としてはまだ浅いです。ただ今はけっこう多いんじゃないですかね。山口県内でも私が知る限り4人くらいいたと思います。

そういえば私もクラウドファンディングとかツイッターとかで女性杜氏さん見たことあります。お酒作りって流行っているんですかね。

では新谷さんが酒造を始めたきっかけを教えてください。

私がお酒好きだからです(笑)

やっぱりそうなんですか(笑)日本酒以外も飲みますか?

社長は蒸留酒が飲めないんですけど、私は美味しいお酒は何でも好きなんですよ。ブランデーから焼酎から何でも。

なかなか酒豪なんですね(笑)前職についても聞いていいですか?

前職は看護師をやっていました。

まったく関係ない仕事していたのですね。

でも意外と看護師とお酒作りは似ていて、どちらも命を扱うというか、人間と微生物なので。病院だと検温したり、顔色を見たり、体調の変化だったり、早期に異常を発見して、早期に手立てすることが大切なんですけど、お酒作りもまったく一緒です。毎日もろみ(醪)を検温するし、温度の上がり方の変化を見るし、数値を付けて分析もしています。

たしかにそう言った意味では似ていますね。

看護師も科学的根拠を元に看護するんですけど、最近のお酒作りも科学になってきています。もちろんそういった根拠は大切になりますけど、生き物が相手なので、その数字には表れないものもあるんですよ。それに気付けるか気付けないかが良い看護師だと思うし、お酒作りでもそこが大事だと思います。

なんとなくお酒作りって古民家のような蔵で、大きな木の樽が置いてあって、蔵人がぐるぐるとかき混ぜているというイメージでしたが、今と昔では違うようです。ラベルもおしゃれだし、杜氏も顔出しが当たり前。どこの酒造のお酒を買うかより、誰のお酒を買うのか、そんな時代へ変化しているのかも知れません。

お酒の味を左右する蒸米。

このドームになっているのが甑(こしき)と呼ばれる大きな蒸し器です。私たちが食べるご飯は「炊く」、日本酒に使用するお米は洗ってから「蒸す」という作業から入ります。

だいたい蒸す時間は60分ほど。この時に良い蒸米を表現する言葉として「外硬内軟(がいこうないなん)」と呼ばれるものがあります。これはお米の外側が硬く、内側が柔らかく蒸しあげた状態のことで、理想的な蒸米と言われています。

熱いので近づかない方がいいですよ。今まで2回くらい火傷しちゃいましたから。

炊くのではなく蒸す理由として、お米に含まれるデンプンをα化させることがあります。簡単に言うとデンプンの分子が規則性を失い糊状になっている状態のこと。私たちが普段食べているご飯もα化したものですが、蒸すと少ない水分量で加熱できるので、仕上がりがパラパラとしています。この蒸米は今後の麹や醪に大きな影響を与えるので、重要な工程となります。

蒸し上がったら専用スコップで掘り出します。ここから違う部屋へ移動し放冷することになります。最近では機械化が進みファンが付いたベルトコンベアで冷やす酒造もあるようですが、新谷酒造では昔ながらの手作業で運び温度調整しています。

お酒造りに使用するお米は私たちが普段食べるお米とは違い、酒米(さかまい)と呼ばれる日本酒造りに適したお米を使っています。特徴として食用米よりも粒が大きく、心白(しんぱく)と呼ばれるお米の真の部分が発達していることがあります。

この酒米はどちらのものですか?

山口県独自の酒米で西都の雫と言います。

お酒の味を決める素材や工程は色々あると思うのですが、お米の品質や品種はどれくらい味に影響するものですか?

うーん、半分くらいは影響しますかね。お米の溶け具合とか、お米の味そのものが出るので。後はこの後にできる麹の出来具合によっても左右されますね。

やはりお米はお酒の味に大きく影響するようで、新谷酒造でも作るお酒の銘柄によってそれぞれの品種を使い分けているそうです。ちなみに取材日に作っていたのは「わかむすめ」ではなく純米大吟醸の新姫(シンデレラ)でした。初めて見た時はシンキと読んでしまいました。庶民が地位や名声を得るまで上り詰めることをシンデレラストーリーと呼び、このお酒にはそんな思いが込められているそうです。

最も重要な麹づくり。

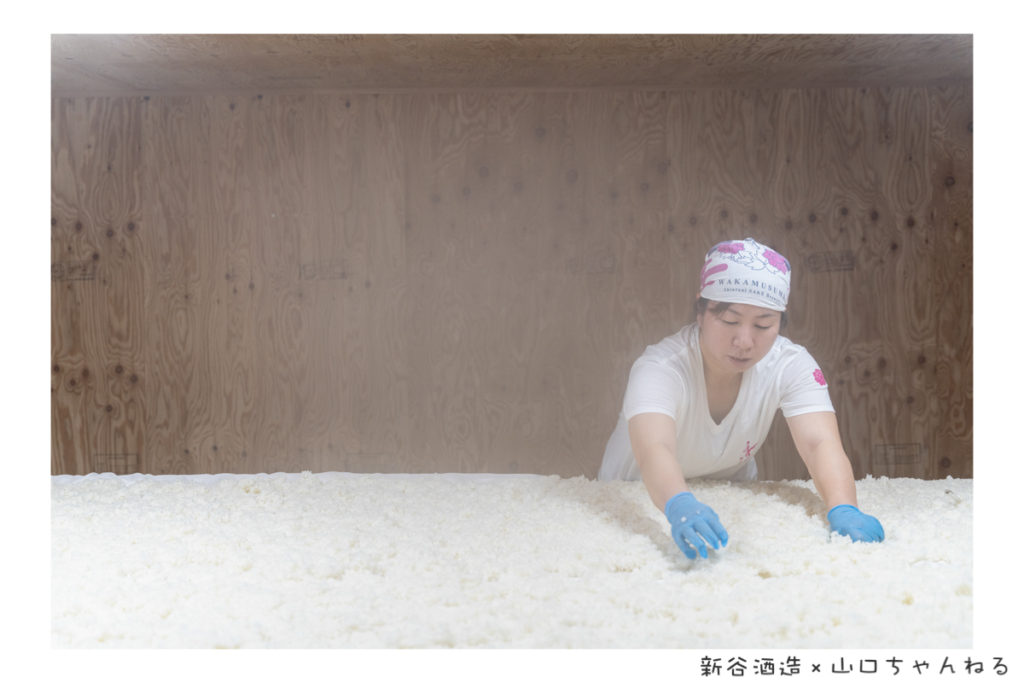

先ほど蒸しあげたお米を麹室(こうじむろ)へ運び、これから薄く広げていく作業になります。本来は4〜5人で行う作業を新谷酒造では2人でするためけっこうな重労働と言えます。写真では伝えにくいですけど、この部屋けっこう暑い上に、蒸したお米が入ることで湿度もグッと上がり、サウナまではいかないまでもそれに近い環境になります。

部屋の温度ってどれくらいですかね。

だいたい32度くらいになってると思います。

完全に蒸し風呂状態ですね。今お米を広げているのは麹菌を均等に振りかけるためですよね?

それもありますけど、麹菌って水分がすごく大切なんですよね。水分を多く含んでいると怠けちゃうというか、良い麹と言うのはお米の中心に向かって深く菌糸が伸びていった状態なんですけど、外側に水分が多いと中に上手く入っていかないんですよね。なのでお米の水分量のバランスがすごく大切で、多すぎても少なすぎてもダメだし。

だいたい蒸すと11%くらい水分量が増えるので、ここで広げてある程度の水分を飛ばしてあげたい。麹菌を振る前の最適な状態するというか、この水分量は蔵ごとによって違う部分になると思います。

毎日ではありませんが新谷酒造は四季醸造なので、冬の寒い時期だけでなく年間を通じてこの作業をしています。空調設備が整った環境があれば温度管理がしやすいので、外気温に左右されず安定した酒づくりができるからです。昔は秋に収穫したお米を冬に仕込むのが一般的でしたが、そういった意味では進化した日本酒づくりと言えますね。

私と話している最中もずっと作業されてました。温度や湿度をチェックしたり、シートに記入したり。近代的なお酒作りが進んでいる中で、新谷酒造では昔ながらの酒づくりと近代的な酒づくり、この2つを総合している印象を受けました。

振りかけているのが「種麹」と呼ばれる麹菌です。この菌がお米の中心にかけて繁殖し「麹(こうじ)」となり、お酒作りで最も重要な工程と言えます。均等に蒸米を広げ、均等に振りかけることで1粒に1麹菌を目指します。

写真の通りお米に直接振るのではなく、空気中に散布しているようなイメージ。種麹の粒はとても細かく、撒いた後しばらくは空気中に留まり沈んでこないため、私たちは10分ほどその場を動かずにじっとしています。

種麹を振りかけたお米は保温をしながら水分が飛ばないよう布で包みます。麹菌には適度に酸素が必要になるので、ビニールなどで密閉するのは良くないとのこと。このまま一晩置いて麹菌が発芽するのを待ちます。

しかしこの数時間後に「切り替えし」と呼ばれる作業があり、もう一度お米を広げてダマになった箇所を崩したり、全体的に酸素を補給したり、水分調整を行ったり、とにかくずっと手がかかっている印象を受けました。

お酒作りめっちゃ大変ですね。。。これからどんな工程がありますか?

麹づくりが終わったら次は酒母づくりになります。

しゅぼ?ってどんなものですか?

酒母は日本酒の元になる液体です。タンクに麹・蒸米・水・酵母を入れるんですけど、簡単に言うと酵母を増やす工程ですね。お酒を作る主役は酵母なので。

ふんふん、ちなみにお米を蒸すところから商品になるまでどれくらい時間がかかるのですか?

この後は本仕込みに入り、上槽搾り、火入れもあるので最終的には2ヶ月くらいかかります。

マジですか、今日1日じゃ全て見れないな。。。

加熱処理をするのはお酒に残っている酵母がアルコール発酵を続けようとするためです。日本酒は生きているので加熱処理をしないと出荷して飲む頃に品質が変わってしまいます。味を変化させる酵母の働きを加熱により止めることで、味と品質を一定に保つことになります。

プラチナ賞を取ったわかむすめ。

1日で全ての工程を見学することができないので、実際に瓶詰めされた商品を見せていただきました。大まかなデザインも新谷さんがやっているそうなので、女性らしさを感じるというかオシャレですね。

ネーミングとかデザインも新谷さんが考えてるんですよね?

そうですね、そのあたりは私の担当になります。

お酒を作る上で1番楽しい時間はどんな時ですか?

どんなお酒を作るか酒質設定がありますから、そこからお酒のコンセプトを考えて、コンセプトに沿ったラベルデザインであったりネーミングを考えたり、それらを1から組み立てていく。お酒作りはもちろんなんですけど、全ての作業をトータルで考えていく時間が楽しいですね。

やっぱり物作りをしている方は同じように1から10まで全ての仕事を楽しんでおられますね。

こちらがわかむすめ燕子花ですね、プラチナ賞受賞について聞かせてください。

KURA MASTERと言ってフランスで行われた日本酒コンクールです。ラベルにも書いてありますけど824銘柄が出品されて、純米大吟醸部門からプラチナ賞をいただけました。一応トップ5に入ったんですよ。

素晴らしい、これから看板商品になってくれるといいですね。

わかむすめ燕子花は以前の純米吟醸から純米大吟醸へリニューアルした商品で、お米も「西都の雫」から「山田錦」へ変更しました。日本酒コンクールについては深く聞きませんでしたが、受賞するのは5%ほどの銘柄だとか。フランスのトップソムリエが審査しているので、どんな味なのか私も興味あります。

新谷酒造さんの今後の展開とか目標とか聞かせてください。

今よりお酒を作れる量も増やしつつ、海外への販路も増やしたいですね。

今は国内と海外の割合はどんなものですか?

海外は本当に微々たるもので、全体の1%も満たないんですよ。国内だけでも供給が間に合ってないので、もう少し先の話になりそうです。

あと日本酒は国酒なので、日本人として世界に認められたいという気持ちはありますね。

新谷酒造さんのまとめ。

新谷さん今日はありがとうございました。仕事の話をしてて思ったんですけど、休みとか取られてます?ずっと働いているような気がするんですけど。

休みの日はないですよ(笑)特に丸一日何もしない日はないですね。出張に行ってても遠隔で仕込みの状況は聞いてますし、お酒のことはずーっと頭にあります。寝てても考えてますからね。

さすが新谷さんです(笑)最後になるんですけど、わかむすめをネットで調べたら在庫切れになってたんですが、これってどこで購入できますか?

ネット以外、、、山口だと地酒専門店とかには置いてると思います。

取材後にネット注文で調べてみたら、わかむすめは在庫なし状態ばかりだったので本当に供給が間に合ってないんだなと。そのため従業員も募集していたので(取材日の情報です)もしお酒作りに興味がある方がいらっしゃれば連絡してみても良いと思います。

そんなわけで、急な連絡にもかかわらず対応していただいた新谷さんありがとうございました。これからも国内だけでなく世界へ向けた日本酒作り楽しみにしています。

| 名前 | 新谷酒造 株式会社 |

| 住所(製造場) | 山口市徳地小古祖666-2 |

| 直営所 | 山口市徳地堀1673-1 |

| 電話 | 0835-52-0086 |

| HP | https://wakamusume.com/ |